<概要>

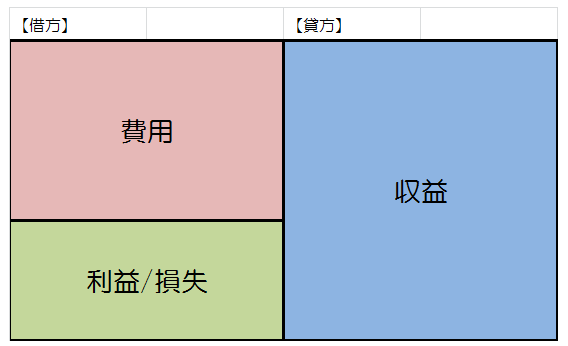

- 損益計算書は『費用』『収益』『利益/損失』の3要素で成り立っている。

- 『収益(売上)』-『費用』=『利益 / 損失』

- 1会計期間の期末に決算が行われる

損益計算書とは

損益計算書は、簿記におけるもっとも重要な報告書の一つで、その期に『会社がどれだけ儲かったのか』という経営/営業成績を知るために必要な報告書です。

よく、『ストック』や『キャッシュフロー』という用語がビジネスシーンで登場しますが、こちらの損益計算書は『キャッシュフロー』を見るための報告書ということになります。

簡単に言うと、『損益計算書』=営業成績なのですが、会社の規模が大きくなってくると、必ずしも事業と直結しない、金銭の動きがある場合もあります。

そういった、会計期間内の『金銭の動き』(=キャッシュフロー)を明示するのが、損益計算書ということになります。

*厳密には、『キャッシュフロー』にスポットを当てた『キャッシュフロー計算書』というのもあるのですが、ここでは触れません。

『収益』は事業での売上などの収入全体を表す数字となります。必ずしも『売上』だけではなく、『利息』や資産の売却益などの売上以外の収入も含まれます。

それに対して、『収益』を得るために使った、原材料費や人件費、店舗の賃料など様々な金額の合計が『費用』となります。

これらを『損益計算書』にまとめることで、その期の営業成績、もっと平たく言うと利益が上がったのか、赤字だったのかが分かるというものです。

図:損益計算書のイメージ

損益計算書の場合、『収益』-『費用』=『利益 / 損失』 という関係が成り立ちます。

そもそも、『利益 / 損失』の額を明らかにするのが、損益計算書の役割であり、損益計算書を見ることで、営業成績が明らかになるということです。

損益計算書とシステム

さて、情報システムを活用して『損益計算書』を作成するのは、以前の記事でも触れた通り、日常的な手続きではなく『決算の手続き』で作成する資料になります。

また、『損益計算書』は『仕訳帳』や『総勘定元帳』とは違い、システム(=データベース)に常に保管されているデータではなく、決算時(あるいは中間決算時などの定期的なチェック時)に出力する必要のある、『帳票』と呼ばれるたぐいのモノです。

これは、必要に応じて、システムに保管されているデータを元に、『損益計算書』という名称の帳票として出力するということになります。

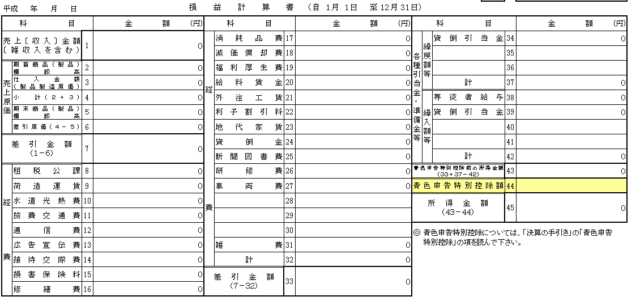

以前の記事でも触れましたが、これらの『帳票の設計・デザイン』という工程も、情報システムを作る上では非常に大事な要素になります。 帳票を設計・デザインする場合には、多くの場合、紙ベースの帳票が存在しているはずなので、それに従ってレイアウトを決定します。

*損益計算書のような帳票の場合は、各種の法令で必要な項目が定められていることもありますね。

と同時に、帳票に出力する書く項目が、データベースのどの表のどの項目から取得する、あるいは計算して出すのか、と言った点を設計します。

作成するタイミングや、設計するときの考え方としては、『貸借対照表』の場合と似ていますね。もちろん、目的の違う帳票ですので、中身は別物ではありますが。

コメント