<概要>

- 『取引』とは『資産』・『負債』・『資本』・『収益』・『費用』という、5大要素のいずれかが増減すること

- 取引には必ず、入ってくるものと出て行くものがある。

- 取引に2つの面(入・出)があることを『取引の2面性』という

簿記で言う取引とは

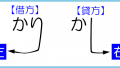

借方・貸方の記事で紹介済みですが、簿記で言う『取引』とは、『資産』・『負債』・『資本』・『収益』・『費用』という、5大要素のいずれかが増減する事柄のことを指します。

日常的な用語として使われる『取引』とは、若干ニュアンスが違いますね。

一般的には、商品の売買や賃貸契約、ローンの契約など『取引』で指し示す事柄は多いですが、簿記の場合は『契約』という行為自体は『取引』とはなりません。

『契約』が締結され、それを踏まえて売上や資金の貸し借りが確定した時点で『取引』として記録されます。

また、一般的には一連の『取引』という扱いになるような行為でも、簿記の場合は複数の『取引』が発生する場合もあります。

例えば、業務用システムを受託開発したとしましょう。

一般的には、受託開発の契約を結び、システムを納入するまでが一連の取引となりますが、簿記の場合は以下のような取引が発生します。

- システムを納入し、売上が確定したので請求書を発行した

- 請求書を元に、クライアントから売上が入金された

- 開発に関わったメンバーに給料を支払った

- 開発に必要なソフトや機材を購入した

などなど、様々な取引が発生しています。

取引の2面性

簿記における『取引』の場合、必ず『出て行くもの』と『入ってくるもの』の両方があります。

一番わかりやすい例は、『商品が売れた場合』となるでしょうか。

『売上』という形で、『現金』は増加しますが、『商品』という手持ちの『資産』がその分減ることになる訳です。

その他、給料の支払や、税金の納入、といったものも『取引』になります。

この場合は、『費用』が増えて、『資産』が減少することになります。

さらに、『取引』という言葉からはイメージしにくいですが、不慮の事故や天災によって損害を被った場合も簿記では『取引』として記録されます。

このパターンも、『費用』が増えて、『資産』が減少する『取引』になります。

取引の2面性とシステムの関わり

『取引の2面性』という点も、システムを作る上では、大事なポイントになります。

もちろん、『出て行くもの』と『入ってくるもの』の両方があるというのも大事なポイントですが、それはすでに『仕訳帳』を設計した時に反映されています。

ここで大事になってくるのは、『出て行く金額』 = 『入ってくる金額』 になるということです。

*この原則のことを『貸借平均の原理』といい、簿記においては非常に重要な原則になっています。

情報システムでは、データベースからの情報の取得や様々な計算を行うわけですが、入力された情報が正しいかどうか、というチェックも非常に重要になります。

システムを使って、仕訳帳に入力を行う際に、各取引における『出て行く金額』と『入ってくる金額』が等しくなるように注意をする必要があるということですね。

もっとも、前の記事までで設計した仕訳帳であれば、そもそも『金額』を入力するのは1項目だけなので、心配無用ではありますが。

| 項目名 | 情報の種類 | どんな情報? |

|---|---|---|

| 連番 | 数値 | 取引の発生順を記録するための連番 |

| 起票日時 | 日付・時刻 | 金・モノの出入りが発生した日時を記録 |

| 金額 | 数値 | 実際に動いた金額、または動いたモノの価格 |

| 説明 | 単語・短文 | モノを仕入れた・売ったなど、どんな経済活動だったのか |

| 借方 | 単語・短文 | 『借方』に当たる『勘定』の名称 |

| 貸方 | 単語・短文 | 『貸方』に当たる『勘定』の名称 |

コメント